普賢岳

前回は雲仙のオモロイ温泉タマゴやさんについて書いたんだけど、今回も引き続き雲仙ネタということで。

「地獄の入り口」から雲仙地獄めぐりを開始するわけだが、要は煙がもうもうと立ち上っている所が地獄なわけで、地獄めぐりというくらいだから、大小さまざまな地獄が点在しているわけ。

各地獄にはそれぞれ名前がつけられている。 宿泊する旅館によっては、まさに地獄と隣り合わせになるわけで、部屋の窓を開けると、地獄の煙が入ってくるにちがいない。

オイ家はなんの予約もなしに、ただブラリと雲仙を訪れて、一泊して帰ろうという話になったわけだから、どの旅館も満席で、なかなか宿を見つけることができない。 うーんこまった。 さてどうしようか・・・。 と車でウロチョロしていると、雰囲気のよい小さな旅館が目にとまる。 しかも空室ありだ。 よし。 ここに止まろう。

その旅館は、かせや旅館という。 小ぢんまりとしているが、女将さんの愛想のよさや、良心的な値段はオススメできる。 ただ、「ドデカい露天風呂や温泉に入りたいのだオレは」という方には向いていないだろう。 温泉は、小さい。

それでもオイ家4人はご飯を食べて、温泉にゆっくりとつかり、満足したわけである。

翌朝、普賢岳を間近で見てみようではないか、ということで、仁田峠へと向かう。 仁田峠は、雲仙温泉街からすぐ近くである。

仁田峠からはロープウェイが出ており、妙見岳展望台へと向かう。 展望台からの眺めは、高所恐怖症の方々にはちょっとキビシイかもしれない。

今朝の朝日新聞朝刊によると、普賢岳で赤い光が見えたのだという。 火山ガスが噴出している可能性があるのだとか。 火山活動が起こっている可能性は低いそうなのだが、もう少し調査が必要なのだとか。

普賢岳 – 山火事

な、なんと。 今朝(2006/11/09)テレビを見ていたら、普賢岳で今度は山火事が発生したのだとか。 自衛隊のヘリが近くのダムから水をくみ、消火活動を行っているそうだが、なかなか消火しきれないのだとか。 ヘリ、がんばれ!

普賢岳 – 山火事鎮火

11/11付の朝日新聞によると、ようやく鎮火の兆しがみえたのだとか。 後は雨が完全消火の手助けをしてくれるであろうと。 よかったよかった。

かせや旅館 | オカミさん、どうもありがとう。

地獄の温泉たまご

温泉タマゴとは何か?

手元にある広辞苑で調べてみたが、のっていない。 じゃ、フリー百科事典、ウィキペディア:Wikipediaで調べてみるか。

温泉たまごとは、「卵黄は半熟、白身は半凝固状態に茹であげた鶏卵のこと」と、記載されてある。 そう、イメージどおりの 解説である。 しかし世の中には、こうした常識的概念にとらわれない自由な発想から作り出された温泉タマゴもあるわけだ。 実際この前食べてきたので、今回は温泉たまごの話をひとつ。

先日、雲仙で温泉に入ってきた。 その日の朝思いつきで、アポなしで雲仙で温泉に入ろう!と、決めた。

雲仙はいわずと知れた温泉保養地であり、「地獄」が有名である。 地獄とは、地下から蒸気が噴出しており、 その表面は、マグマが冷えて固まったかのようなボコボコした質感であり、硫黄の匂いが立ちこめる一帯である。 その地獄めぐりをしている最中、目の前にコチラにオシリを向けて中腰になってゴソゴソしているおばちゃん二人組みに遭遇した。

近寄ってみると、温泉タマゴ売りのおばちゃんと、その客であった。 「あ、温泉タマゴね。 買ってみようか。」と立ち止まる。 なんでも本場で食ったほうがウマイ。 北海道に行けばカニ食って帰らないと損したような気にもなるし。 温泉タマゴは、ひとつ150円である。

「おばちゃん、ひとつちょうだいよ。」と話しかけると、普通のと、特上のがあるという。 普通のが100円で、特上が150円なのだそうな。 せっかくなので、特上を2個買うことにする。

チャリンとおばちゃんに300円を手渡し、タマゴを2個取ろうとすると、待てという。 なんでもおばちゃんが自ら温泉たまごをむいてくれるとのこと。 そうですかと、目の前でむいてもらうことにした。 温泉タマゴをコンコンとやり、パリパリとまるで普通のゆで卵をむくかのような手つきで殻を取り除いていく。 そしてツルリとしたタマゴの白身が現れた。 「ホホ、さすがに毎日むいているだけあって速いね、おばちゃん。」 なんて語りかけたわけだがまてよ、白身がツルリンとしているではないか。

オイは温泉タマゴ屋のおばちゃんから、温泉たまごを購入したはずである。 がしかし、半分だけ殻から顔を出している白身は、ツルツルの卵肌ではないか。 上でも書いたが、

温泉たまごとは、卵黄は半熟、白身は半凝固状態に茹であげた鶏卵のことである。

とwikiにも書いてあるし、オイもいままでそうだと考えていた。 しかしこの雲仙の温泉タマゴ屋のおばちゃん製の温泉タマゴは、白身がガチガチなわけだ。 ちょっとイヤな予感がするし。

おばちゃんにツッコミたくもなったが、半分だけ殻をむかれた温泉タマゴを手渡され、その人の良さそうなおばちゃんには、なにも言えないまま温泉タマゴを受け取った。 もしかすると、おばちゃん的に、白身はどうだってイイのかもしれない。 おばちゃんの温泉卵に対するこだわりとは、黄身の半熟加減の素晴らしさなのかもしれない、と考えて、さっそくパクリとやる。 すると、現れた黄身は・・・・、芯までしっかりと熱が通っていて、半熟どころではない。 半熟にかすりもしない、普通ーのゆで卵だったわけだ。 よって口の中が黄身でボソボソになりながら、「t、ちょっとおばちゃん、これって温泉たまごじゃなくて、ゆで卵ですよね?」と、やんわり尋ねてみた。 するとおばちゃんはこう答えた。

「いんや、それは温泉タマゴです。 私が作りました。」とアタマっから疑問を否定された。 そりゃそうである。 非常に目立つ黄色い看板には、「地獄蒸し 温泉たまご」と、堂々と書かれてあるわけだから。 「でもねおばちゃん、そもそも温泉たまごというものはですよ、」と、思いの丈を語ろうとも思ったけど、やめた。 売ってる本人が温泉タマゴって言ってるんだし。 だまって食べよう。

しかしこの温泉タ、いや、何の変哲もないゆで卵ではあるが、マズいものじゃない。 なんだ、よく見てみれば、お店の前にちゃんと殻をむいたサンプルを出しているじゃないの。 これじゃー文句はいえないな、ハハハ。 でも、サンプルは若干半熟になってるじゃないか。

大体普通のだという100円のほうの温泉タ、いやゆで卵には、「特大」なんて書かれているけど、となりの「特上」と、大きさが同じじゃないか。 それじゃなにかい、普通のタマゴと比べて特大ということなのかい。 いや、オイの経験的に、このタマゴは、せいぜいL程度の大きさでしかないはずである。 きっと、おばちゃんの感性的に、特大と見えてしまうのかもしれない。

ち、ちょっと待った。 特上のたまごなにか書かれている! あぶないあぶない、見逃すところだった。 一個手にとってみる。

たうりん

特上の温泉タマ、いや、ゆで卵には、ひとつひとつすべてのタマゴに「たうりん」と、鉛筆で書かれているわけである。 「たうりんって、あのタウリン? リポビタンDの?」

タウリンとは

タウリンとは、アミノ酸の一種であり、消化作用を助ける働きがある。 タコ、イカはタウリンを多く含むんでいる。 人間、鳥、ネズミにとっては体内で合成できるため必須アミノ酸ではないが、ネコははタウリンを合成する酵素を持っていないため、ネコにとっての必須アミノ酸である。

-以上タウリンについてwikipediaより-

「鳥の食べ物が違います」って、宣伝文句で書いてあるけど、これって「たうりん」を含んだエサを食べている鳥が産んだ卵を温泉タマゴもとい茹で卵にしましたという解釈でまちがっていない? と、おばちゃんに尋ねてみると、なんとこんな答えが返ってきた。

「いーや、普通のタマゴと特上を区別するために、特上にはたうりんって書いてるの」

だ、そうだ。 これを聞いて、オイはその場で本当にタマゴを吹いた。 だって、おばちゃん面白すぎるよ。 おばちゃんがタマゴに鉛筆でたうりんたうりんって書いている様子が目に浮かびましたよ。

区別する為だけならばさ、○印だってイーじゃない。 何故それをわざわざ「たうりん」と、書くのか。 もはや、このおばちゃんに関しては不明である。

温泉たまごのおばちゃん、オイ、イロイロ言っちゃったけど、全然不満じゃないんだ。 むしろ、面白かったよ。 今度地獄にきたときも、是非温泉タマゴをおばちゃんから買いたいと思います。 体に気をつけて、がんばってください。 と、心で言いながら、「リガタンシタ」と言うおばちゃんを後に、ゆで卵を手にもちながら、地獄めぐりをする。 思わぬ所で時間をとったので、足早に巡る。 温泉にも入らないといけないわけだし。

ウィキペディア:温泉たまご

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94&oldid=8278877

付録:ぷちぐる / 半熟卵の作り方

※温泉卵にも2種類ある。 ひとつは長時間煮熟させた「煮抜玉子」、もうひとつは熱湯に入れて5、6分後に取り出すもの。 温泉たまごを殻ごとヌカ漬けにしたのは、中国の塩玉子の応用。 卵の殻には小さな気孔があり、それを通じて中身がヌカ漬けになる。

本格焼酎の日 | 11月1日

今日11/1は、本格焼酎の日だという。

本格焼酎とは何であるか? 以下本格焼酎の定義をリストしてみる。

- 麹を使用

- 穀類、いも類、酒かす、黒糖及び穀類、芋類を主原料としているもの。

- 単式蒸留器で蒸留したもの。

- 一切の添加物を加えていないもの。

以上焼酎紀行より:http://www.shochu-kikou.com

とまあこのようなかんじ。

土用の丑の日だといわれると、ウナギを買いに走るように、この本格焼酎の日にも反応せずにはいられないオイは、本格焼酎を探しにデパートへ。 そして今回選んだ本格焼酎が、「宝山」なわけである。

宝山は、鹿児島にある西酒造さん作の本格焼酎である。 芋焼酎であるからして、薫り高く、甘味がある。 「気合度数120%」なんて赤字でラベルに書いてあったりもする美味しい焼酎である。 さあ今晩は、これで一杯やるとするか。

西酒造公式サイト:www.nishi-shuzo.co.jp

※flashサイトで、音も鳴ります。

ぼーの実 : 摩訶不思議な木の実?

小石やバッタ、タンポポやセミの抜け殻、オリガミ、クッキーにおにぎり。

上は、晩飯時に、ムスコが保育園のリュックからオモムロニ取り出したモノのリストである。 そして今晩とりだしたものは、「ボーノミー!」と、いうのだそうな。

写真をご覧いただければわかると思うが、実にカラフルな、植物というか果物というか、実である。 器に盛ったその様子は、なんだか、ドロップをぶちまけた様でもある。 グリーンピースのようなまん丸は、それぞれの色のグミ形のものとつながって一組になっている。 この物体が、ボーノミという名前なのだそうな。

ムスコにしてみれば、毎日保育園での散歩中に、かならず目にするだけではなく、なんとこれを食べているのだという。 食べているのだという。

ナマコを初めて食ったヤツは大した度胸だとか、ホヤを一番初めに食ったヤツは相当ひもじい思いをしていたヤツに違いないなんて話もあるが、オイとしてはこの「ボーノミー」は、それに等しく、ゲテモノ大好きなオイでさえ、生まれて初めて見たこのボーノミーを食えといわれて「ハイハイ」とカンタンに口にするのは一瞬ためらう。

「これってさ、ホントに食えるの?」と、息子に聞くと、自信ありげに大きくうなずく。 さらに、食い方の指南までしてくれるという。 まず、ボーノミーをひとつ手にとり、グリンピース状のものを切り離す。 これは食わない。 そして、赤や黄色の先っちょ(しっぽか?)だけを、食べる。 食感、味ともに、グミとかイクリに似ている。 中身は甘いが、皮には若干渋みがある。 熟し方によって、甘味に差があり、オイは濃い色のほうがおいしいと思えた。 ちなみにヨメは「リンゴみたいな味」なんていう表現をしていたが。

味はわかったけど、そのボーノミーという名前は何だ? 家族会議の結果、これは、 「ぼうの実」だということに決定した。 というかそれしか考えられない。 「ボーノミー」というのがナントカ語でのこの実を指す言葉だと考えられなくもないが、ネット上で探しても見つからないし、「ぼうの実」だということにする。 しかし実はともかくその「ボー」というのはなんだ? 「ボーの木」というのがあるのかはたまた「ボウの木」か。 「某の木」か? いいや棒かもしれん。 ちょっと待て、もしや帽では? 帽子かぶってみるように見えんでもないぞ、うん。 イヤイヤ、意外と乏かもしれんぞ、と、そのボーが一体何を指すぼーなのかはわからずにたのしい晩飯の時間は過ぎていった。

犬槙(イヌマキ)

ボーノミーの正体がわかった。 この記事にコメント頂いたfuyongさんの情報により、ボーノミーは「イヌマキ」という名だということが、わかった。 ありがとうございました! 詳細な情報は、ウィキペディアをご覧下さい。 ↓

イヌマキ:http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%83%9E%E3%82%AD&oldid=8248092.

つわりということ。 出産ということ。

つわりとは、よほど大変なものらしい。

ヨメは、妊娠が判明してからというもの、ウエオエと毎日つわりで苦しんでいるわけだが、何も苦しいのはヨメだけではない。 ツワリって、移るのである。

具体的に言うと、嫁さんが妊娠してから、ツワリで苦しんでいると、そのツワリのムカムカが、旦那さんにも伝染するらしいのだ。 ウソくさい話ではあるが、現に今こうして、ツワリに似た症状が時折おしよせるオイの体としては、信じざるおえない。

ひとりめが男、ふたりめが女と、上手に産み分けたヨメの経験からすると、どうやら今回お腹にいる子は、男の子のような気がするらしい。 「なんでそうおもふのであるか?」と尋ねてみると、「トンコツラーメンが難なく食えるから」なのだそうだ。 ふたりめの女の子がお腹にいるときは、トンコツラーメンの匂いがたまらなくイヤで、豚骨ラーメン店の半径10メートル以内には近づきたくなかったというほどだったからある。

人間の体って面白い。 そうそう、もうひとつ、不思議な話を。

ヨメが産婦人科から借りてきた本がある。 タイトルは、「おぼえているよ。 ママのおなかにいたときのこと – 池川明 著」

この本の内容は、タイトルのとおりで、2~3歳の子供に、母体の中にいたときのことを尋ねてみると、的確に答えるというのだ! 胎児の頃の、記憶があるという驚愕の事実! 「おなかのなかは、あたたかかった。 できればずっと、いたかった。」なんていう話が沢山書かれてある。 さっと一読し、早速ウチの3歳の息子にも尋ねてみると、ハッキリと、お腹の中の様子を語るのだ。

「おなかのなかは、あたたかかった。 赤かった。」「ぐるぐるとまわりながらでてきた」とか言う。 うわーホントなんだと、オイはビックリした。

さらに。 実はヨメの妊娠にいち早く気付いたのは、息子である。 「ママ、お腹に赤ちゃんがいるよ。」と、ヨメに言ったらしい。 その頃は、つわりもまだなかったので、「んなバカな」とヨメも思っていたらしいのだが、しばらくして、妊娠が判明した。

子供には大人にはない能力があるようだ。 ちょっと感動した。 是非小さいお子さんに、お腹の中にいたときのことを尋ねてみてください。

野桜本店:激辛口わさび漬

「こだわりの焼酎を出す」という近頃ホントによく聞くたぐいのお店で飲んでいたときのこと。

「マスター、なんかもう一品つまみがホシイんスけど。」と、お願いしてみると、「板ワサ」をだしてくれた。 板わさとは、板かまぼこに、ワサビと醤油を添えたものである。

そのかまぼこ自体はホントにフツーの周りがピンク色をしたどこにでもある姿味だったわけで。 なんちゅうかもっとなんかこう、別の酒肴を出して欲しかったな、なんて考えながら板わさを2、3つまみながら焼酎を飲む。 と、ある瞬間、すごいことに気が付いた。 脇役であるはずのワサビが、ウマイのである。

ためしにワサビだけをつまんでちょっとナメてみると、ミントのような爽快な香りとともに、甘味があって、そのあと辛いけど、その辛さがヤな辛さじゃないというか、とにかくウマイわけだ。 それに気付いてからは、カマボコはほっといて、ワサビをつまみながら焼酎をグイグイ飲んだわけである。

「マスター、このワサビ美味しいですね。 なんでこんなに美味しいの? おかわりちょうだいよ。」と、ワサビのみを注文して、飲みまくった。 その山葵について、詳しく聞いてみると、なんでもとあるJAから取り寄せているらしくて、赤ワサビという種類なのだという。 普通一般的に売られている本わさびは、青ワサビなのだとか。 赤ワサビは青ワサビと比べても、別段美味しいのだとか。

どーりで。 結局この夜で、赤ワサビおよそ2本分ぐらいは食ったと思う。 そしてこの後ワサビに対する興奮が冷めず、毎日毎日、まーいにち(オイの子風)ワサビを食いたいと考えながら、オイは生きてきたわけである。 そして、ネットで見つけたのだワサビ屋さんを。

ワサビの本場、静岡にある野桜本店さんは、創業安政5年だという老舗のワサビやさん。 ここの、激辛口わさび漬という商品を買ってみたわけだ。 ワサビ漬けっつーと、よくお土産やさんで見かけたりもするが、安いので買いもする。 そしてあんまり美味しくなくて、8割がた残して冷蔵庫の奥に押しやられたのが半年ぶりにハッケンされて、その変わり果てた姿に愕然とするという程度(どんな程度か)の食い物だと思っていたところ、ここのはウマカッタ。 カラカッタ。

裏っかわを見てみると、原材料名が書いてあった。【わさび、酒かす、食塩、砂糖、からし粉】 ほう優秀ですね。 大体このような食品には、「青色6号」とかナントカいう、おそらく食べ物ではない妙な物質が見栄えを良くする為だけに、入れられたりされているのに、そんなものが入っていない。 高感度アップ。

小さいサイズを買ったもんで、一晩でなくなっちゃった。

野桜本店:激辛口わさび漬

http://www.nozakura.com/shop/shop/mode_goods/cate_1/no_60

湯豆腐セット

そりゃもう11月に近いわけだから、朝晩は少々肌寒い。 鍋の季節である。

温泉旅行のお土産にと、湯豆腐セットなるものを頂戴する。 ほー。 こんなセットもあるもんだね。 ナカナカウマソウじゃないすか。 早速今晩は湯豆腐にしよう。

この湯豆腐セットには、豆腐2丁、ゴマダレ、湯、豆乳、薬味までもがご丁寧に同梱されている。 あとは自分で鍋さえ用意すれば、湯豆腐を食べることができるわけだ。 でも湯豆腐を食べる際に必須なのが、湯豆腐すくいである。 といっても大した道具ではない。 ザル状に網網したものを代用すればよいが、せっかくの湯豆腐なので、雰囲気だすためにも、湯豆腐すくいを是非買っておきたい。 200円ぐらい。

この湯豆腐の正式名称は、「とろける湯豆腐」である。 煮ているうちに、豆腐がとろけてくるわけだ。 さて早速作ってみようか。 まずは土鍋にペットボトル入りの水を注ぐ。 「湯豆腐用調理水」なんて書いてある。 気になるので一口飲んでみると、うっすら塩味がする。 というか、すごく薄めたニガリというかんじ。

そして、豆腐を八つ切りにして入れる。 点火。 一応、この木綿豆腐がどの程度の味なのかを知るために、ひとかけら食ってみる。 スーパーの豆腐よりもチョコットだけ美味しいかな、という程度。 そう、この豆腐は湯豆腐セットの豆腐だからね。 そのまま食ってもさほど美味しくないのは当たり前か。

だんだんと煮立ってきたら、豆腐を崩さないようにゆっくりと混ぜて、豆腐を湯になじませる。 そうすると、豆腐の表面が少し溶けてきて、湯が乳白色になるはずである。 が、ならない。 おかしいな。 豆腐はカドがとれてきているみたいなんだけど、湯は白く濁らない。 全然とろけてないし。 ここで作り方が書いてあるチラシを見てみると、

※昆布などカルシウムを含んだものを入れると、湯が白く濁りません。

なんていう注意書きがされてる。 こっちは湯豆腐だからと張り切って、昆布を入れておいたのにさ。 もっと早く言え。 速攻昆布を取り出す。

しばらく煮た後、仕上げとして、付属の濃厚豆乳をふりかけてから食卓へ。 その豆乳を入れると、当たり前だが、一気に湯が乳白色へと変貌した。 なんだ。 どのみち豆乳入れるんならさ、白くなるじゃん。

湯豆腐すくいで豆腐をそっと取り出して器に入れ、付属のゴマ醤油で食べる。 薬味として、ネギとショウガ、カツオブシが入っていたのでこれも添える。 一口食べてみると、辛い。 秘伝だというゴマダレが、辛いのである。 再びチラシを見てみると、その白濁した湯でゴマダレを割って、好みの味加減にすればよろしいなんて書いてある。 いちいちメンドクサイ湯豆腐であるが、言われたとおりにやってみると、やっぱりピンとこない味がするわけだ。

この湯豆腐があんまり美味しくない原因を考えてみた。 まず、付属の薬味類がマズイ。 ネギは乾燥ネギだし、ショウガは風味がまったくない。 よって、ネギとショウガは各自自分で別途用意しておいたほうがよい。 そして豆乳入りの湯がね、微妙。 かえって豆乳は入れないほうがよいのではないかと思われる。 要は、各自自分で別途お湯を用意し、それで豆腐を煮たほうがよろしいのではないかという結論。

そして秘伝のゴマダレ。 そもそもこの秘伝のゴマダレの味が微妙。 これもすりゴマに醤油とダシ、みりんや砂糖を混ぜて各自自分で別途作ったほうが良いように思われる。 そのゴマダレの存在自体をずっと秘伝にしておいたほうが良いように思われるわけである。 そもそも湯豆腐はゴマダレで食うよりも・・・・。 これ以上は言いますまい。

結論:湯豆腐は、豆腐だけをお店から買ってきて、あとは自分でイロイロ用意して食ったほうがウマイ。 その際、池波正太郎氏がおっしゃるように、大根の薄切りを豆腐と一緒に煮ると、豆腐が白くふっくらと、美味しく煮える。

戻り鰹なヤイトガツオ

「はじめには歯にたちかねる堅い魚」

という川柳がある。 句意は、

「初鰹の出始めは、庶民ではとても手が出ない」

という意味だ。 そんな初ガツオを高い金を出して買って食すのが江戸の粋であったとか。

このように、初夏の初鰹ばかりが注目される中、私は戻り鰹の旨さを知ることになる。

(more…)お母さん休め

たしかになにかと毎日忙しいお母様方にはたまに休んでもらったほうがよいのではあるが、この「お母さん休め」は、そんなダイレクトな意味ではない。

「さしすせそ」が、さ→砂糖、し→塩、す→酢、せ→醤油、そ→味噌であるのと同じようなかんじで、すっかり普及してしまった手抜き料理の頭文字を並べたものである。

お→オムレツ、かあ→カレー、さん→サンドイッチ、や→焼きそば、す→スパゲチ、め→目玉焼き。 と、なるのだそうだ。 しかし、これにはオイ的に異論を唱えたい。 第一、ちょっとムリがある料理のチョイスのように思われる。 料理っちゅうものはそんなにカンタンなものではない。

・オムレツだって、一筋縄ではいかない。 →オムレツの作り方

・日本人のカレーに対するこだわり方は、ラーメン同様ハンパではない。 →カレー

・サンドイッチにもイロイロあるし。 →キューカンバーサンドイッチ、 →BLTサンド

・焼きそばもそうだ。 →焼きそばの作り方(近日公開)

・スパゲチもアル・デンテやソース作りが大変だし。 →スパゲチミートソース

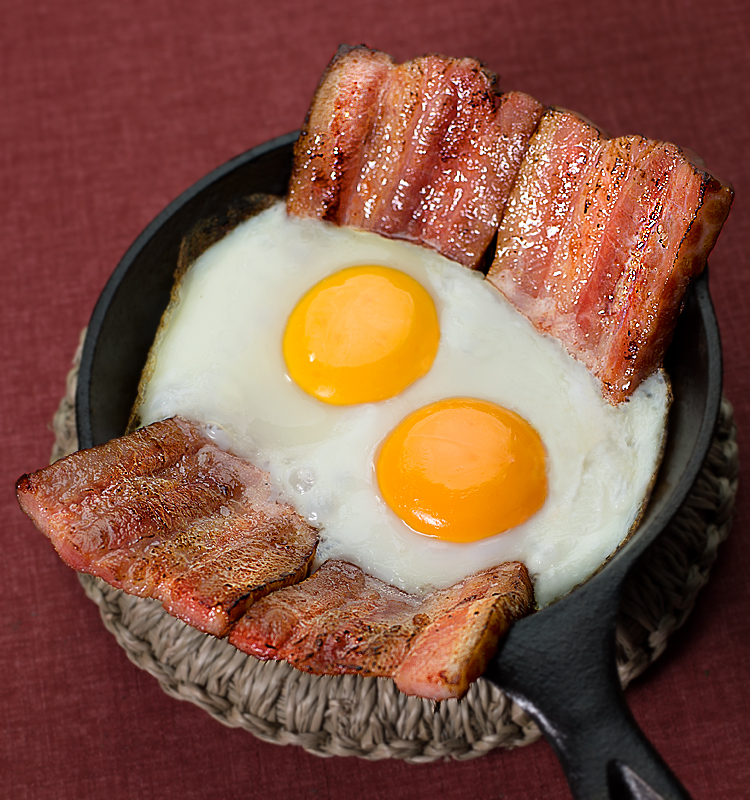

目玉焼きなんて、ちゃんと作ろうとすると大変である。 目玉焼きの作り方→

とまあ誰が選んだのかは知らないが、この「お母さん休め」に選定された料理たちをオイは「手抜き料理」なんて呼びたくはないわけである。 これらの料理だって、ちゃんと作れば「おふくろの味」になりえるハズである。

ちょっと脱線。 先日カラオケに行こう行こうと誘われて、シダックスへ連れて行かれたわけである。 いいだしっぺのS氏は、桑田ケイスケのものまねをしながらサザンを熱唱しまくり、年代のギャップを感じさせてくれるし、M氏は「大阪で生まれた女」が、大好きだからと、2曲連続で入れちゃってさぶーい空気を作り出してくれるしで、大変だったわけであるが、フとしたことで、朝食を「食う食わないあなたはどっち?」という話題がもちあがる。

酒飲みばかりの席なので、「食わない派」が多かったわけではあるが、オイは食う派なわけだ。 しっかりと朝飯を食って、いままで大きくなってきたわけである。 これは今後も変わることない姿勢である。

朝食を食う派にも、パン派とご飯派がいるわけで、日本人では圧倒的にご飯派が多い(ご飯8:パン2 – 内閣世論調査による)

ご飯派ならば、白いご飯にお味噌汁、納豆に生卵に海苔、豆腐、お新香、焼き魚あたりが定番か。 パン派ならばトーストにハムエッグにトマトジュースとか牛乳とか。

しかし長い人生、そんな決まりきった朝食ばかりでは退屈である。 同じものばかり食ってるから、朝食抜きになるのかもしれないといえなくもないような気がしないでもない。 そこで、一汁十菜からなる「完全な朝食」というのを考え出した人がいる。 神田精養軒 前社長の故望月継治氏である。

まず汁はというと、季節の野菜やしじみを入れた味噌汁。 作るのが面倒な場合は、牛乳でよい。

以下十菜。

- ちりめんじゃこ。 たんぱく質とカルシウムが豊富。

- にんじんジャム。 チーズなどと合わせて食べる。

- 自家製チーズ。 脱脂粉乳から家庭で作る。

- 鮭。 焼いてほぐして野菜サラダと一緒にパンに乗せて食べたり、ご飯にはそのまま焼いて食べたりする。

- ひじき。 煮物にする。

- かぼちゃ。 煮物にする。

- 納豆。 畑の肉といわれる。 ネギや昆布のみじん切りをそえて。

- サラダ。 新鮮な野菜をたくさん刻む。

- たまねぎ。 スライスして、お湯にサッと通せば辛味がとれる。 サラダに入れてもよい。

- ドレッシング。 醤油、酢、ごま油を混ぜ合わせて中華風にすると風味よし。 これをサラダにかける。

以上が一汁十菜である。 「朝っぱらからそんなに沢山用意するヒマがあるわけなかろうにっ!」というクレームがつきそうだが、慌てちゃいけない。 上記のメニューから、2、3品選んで朝食とするわけである。 ある日はサラダにジャムにパンにホットミルク。 またある日は白いご飯に納豆、鮭、ひじきにわかめの味噌汁という風に。

なんだか、朝食を食ってみようという気になりませんでしたか?

※そうそう、オイのヨメがまた妊娠したのだそうな。 そんな唐突な。 ということで、身重のヨメには出産までまるべく休んでもらおうと思う。 あ、いつも休んでるか。

-参考文献:読むクスリ4-

聖徳太子な一万円札

ある日、家のたんすを整理していたところ、封筒がひとつ見つかったのだそうな。 見覚えがないその封筒を手に取り、封を開いてみると、そこには7枚の一万円札が入っていた。 しかもその一万円札は、現行の福沢諭吉が印刷されたものではなく、すべて聖徳太子が印刷された古いタイプだった。

封筒の表書きには、「昭和50年某月○日」と、書かれてあったのだそうな。

なんでも亡き旦那さんの、遺品を整理しようとタンスを整理していたときに、見つかったのだとか。 旦那さんの、当時のお給料の、一部なのだとか。 夫婦ともども、そのタンスの中の給料袋のことは、すっかり忘れていたのだとか。 このようなお話を、とあるお婆ちゃんから聞いたというわけ。

早速、一枚お借りしてみる。 デカい。 たしかに昔、見たことがあるような気がするが、普段見慣れないせいもあって、なんだかおもちゃの紙幣のように感じる。 「むはっ。」と少し喜んで、一枚撮ってみた。

おばあちゃんに、この7枚の聖徳太子を一体どうするのか? と聞いてみたところ、タナボタだから、ありがたく、お友達と、高級寿司を食いにいくのに使ってしまうのだそうな。 そうしたほうが、亡き旦那さんも喜ぶだろうという話だった。