銀座日記

午後になって、少し足を鍛えようとおもい、地下鉄の駅まで歩く。 往復40分。 息が切れて、足が宙に浮いているようで、危なくて仕方がない。

いろいろな人から入院をすすめられているが、いまは入院ができない。 また、入院したところで結果はわかっている。

夜は家人が所用で出かけたので、鳥のそぼろ飯を弁当にしておいてもらい、食べる。 やはり、半分も食べられなかった。

中略

いま、いちばん食べたいものを考える。 考えても思い浮かばない。

『池波正太郎の銀座日記より』

池波さんの小説、エッセーには必ずといってよいほど「死」についての記述がある、と解説をかいた重金敦之氏は言う。

(more…)さる整体師の話

「脊椎の正しか者は病気せん」

寝不足の続いとる人に目ばつぶらせてから立たせたら、後ろにストンて転ぶ。 骨のねじれてしもうてから平衡感覚の無くなってしもうちょる。

「疲れ」ていうとは、なんでんかんでん、必ず、骨ン狂いになって現れてくるとさね。 背骨がはじめにして、体中のあらゆる骨に狂いの生じてくると。

顔のねじれた場合は、足首ばつこうて、まず骨盤ば直す。 骨盤と頭骨は相関関係のあるけんが、頭のゆがみの直ってくると。

日本は親が子ば叱るときに頭にゲンコツば落とすやろ? ばってん外人は尻ば叩く。 あいはやっぱ、相関関係のあるけん、骨盤にショックば与えたら脳のゆるむ。 尻ば叩くことによって西洋人は子供の頭ば締めたり弛めたり調整しちょる、そげんふうにオイドンは見とるわけたいね。

最近は落ち着きのなか子供の多か。

(more…)甘い生活

「今日からお前は大人だ、タキシードを着て来い!」

とあるバーに、18になった倅を連れてフランク・シナトラがやってきた。

二人は並んで座り、シナトラは「タンカレのジンのストレート」と「水」を注文した。

シナトラはポケットからミズスマシをとりだして、水の入ったグラスへ入れた。 ミズスマシはスイスイ泳ぎだした。 倅は呆然とそれを見る。

シナトラはミズスマシを取り出し、今度はジンの入ったグラスへ入れた。 ミズスマシは痙攣し、動かなくなった・・・。

瞬間、シナトラは倅の目を見つめながら言った。

(more…)細かすぎてよくつたわるものまね

晩酌の最中、娘が駆け寄ってきて「面白い本を見つけた」という。

どこで見つけてきたのか、それは保育園である。 保育園で読んでもらった本の中で自分が気に入りかつ持っていない本はねだる。 最近よくある現象だ。

「どんな本?」と聞くと、今回は「からすのパンやさん!」と即答した。

「じゃあ今度何かのときに注文しておくよ」と伝えると、それはいつ、何月何日なのかを聞いてくる。 一瞬返答に困る。 息子だったら片付いてしまう話が娘の場合だと多少難しくなる。

これがまた酒飲んでる時だというのが問題なのだ。 ついその場で買ってしまってあげたくなる。 「うーんじゃあ、アマゾンで注文してしまおうか。」 「うん!」となってしまう。

からすのパンやさん一冊では送料無料にならない。 だからもうちょっと何か買えば?となってしまう。 それを見ていた次男が今度は「ユンボ、ユンボも!」と興奮するので、それも買ってやらないわけにはいかない。 トミカのパワーショベルを一緒に注文する。

「さあ、本とユンボは注文したので届くまでおりこうさんにしておいてください!」

最近は寝る前に娘と本を読むことが多い。 二人で「イッキによめる!名作選」を読むようになってからひと月ばかりになる。 面白いのでつい夢中になって読み進む。

たまに娘のほうが絵本を読んでくれる日もある。 娘なりに本棚から厳選してきて読み聞かせてくれる。 お気に入りはほぼ決まっているので、もう何度も繰り返し読んでもらっている本は内容を覚えてしまった。

昨晩娘が絵本を読んでくれている最中、新しい特技を披露してくれた。 保育園の先生別絵本のめくり方。

「○○先生は絵本を読んでくれるときにはページをこうやってめくります。 △△先生はこう、○△ 先生はこんな感じ。 ○△○先生が一番面白くてページを一旦こーやってから、こっちにめくります。」

とこんな感じ。 実演付きで各先生がどのようにページをめくるのかを説明してくれた。 実際見たことがないので、このものまねが似ているのかどうかはわからないがおもしろいところに目がついたものだ。 先生たちも、まさかそんなところをマネされているなんて思いもしないだろう。

カミさんの前に連れていき、再びものまねをやってもらうと「似てる、わかるー!」と興奮した。 大したもんだ。

子供は大人をよく見ている。

RFID

息子のために注文しておいた小学館の図鑑がようやく届いた。

寝る前に少しずつ読み進める予定だ。 うーん表紙を見るからに面白そう。

「あら?」

一番最後のページになにやら薄い金属板のようなものがついている。 もしかして付録? そうだとしても何これ?

切り取り線からはずし、裏面を見る。 するとこの物体についての説明書きがあった。

銀色のペラペラの正体は、RFIDというものだった。

簡単に説明すると、電波を使用して商品の管理をするためのもので、電子タグ、ICタグとも呼ばれるものらしい。

とにかく離れたところから一括して情報を読み取ることができるとかで、それにともない購入したあとも情報の読み取りが発生する可能性があるとのこと。

ということは仮にオイがこの図鑑をカバンに入れて持ち歩いているとして、読み取り機を持った人間と偶然遭遇すればオイがかばんの中に図鑑を忍ばせていることがバレるということなのであろうか?(バレても一向に構わないが)

気になる人は、ミシン目から切り離せと書いてある。 大体話はわかったような気がしないでもない。 捨ててしまおう。 いやまてよ、ゴミとなったRFIDも読み取られる可能性があるということなのか。

ということは近い将来、全ての品物にRFIDが付けられたとすると・・・・・・まあどうってことないか。

美の壷がおもしろい

近頃やけにハマっているのが美の壷。 テレビでやってるのは知ってたが、それが本になっているのを知ったのはここ半年ばかり。

毎月アマゾンで本をまとめ買いする際、ランダムに一冊ずつ買い集めている。 千円ちょっと。

とりあえず全部買うつもり。 数ある中で今持っているのは以下のとおり。

所有 美の壷

- 根付

- 織部焼

- 盆栽

- 良寛の書

- 和箪笥

- 水石

- 魯山人の器

ページトップの画像は根付の1ページ。 手のひらサイズに丸みを帯びた形、超精密な彫り、デフォルメされた姿はどれをとっても素晴らしいとしか言いようがない。 日本にこんな世界があったなんて嬉しいというかなんというか、金をつぎ込んで蒐集してみたい。

根付を見ているとなんとなくベアブリックがブレイクした理由につながるものがあるのではなかろうかと思う。

良寛の書は、はじめ眺めているうちは「え、これってオイでも書けるのでは・・・」と感じたりもしたが、解説を読み進むうちに素晴らしいものなのだな、と教えられた。

和箪笥とりわけ船箪笥に至っては「こんなもん、欲しくないわけがなかろうもん」と叫ばずにはいられないほど重厚な作りをしている。 物欲即爆発の逸品。 是非実物をなでながら観察したい。 どうしてこのような素晴らしい技が忘れ去られてしまったのだろうか不思議。

という風に美の壷を語り始めるときりがなくなってくるのでこの辺で。 番組を見るか、本を手にとるとよくわかる。

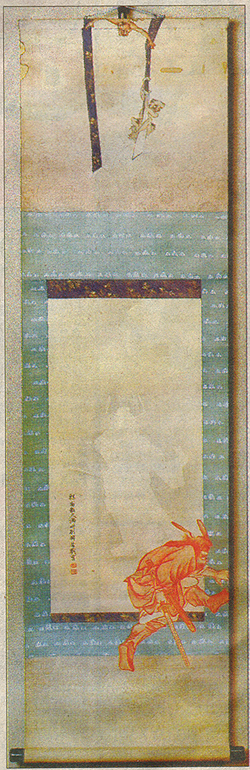

酒井楳斎(さかいばいさい):鍾馗図

これは酒井楳斎という絵師の鍾馗図だ。

鍾馗(しょうき)とは中国で、疫病神を追いはらい、魔を除くと信じられた神。

日本では、五月五日、端午の節供の「のぼり」に描いたり、魔よけの人形にしたりするもので、目を見開き、ひげぼーぼーで、長ぐつはいて、剣を持ち、ときたま小鬼をつかんで立っている。 強い者の権化とされるコワモテだ。

でもこの図で鍾馗は、抜き足差し足掛け軸の裏側へ回り込もうとしているみたい。 上には小鬼がいる。 あたかも追いかけっこをしているようだ。

右の画像は朝日新聞に掲載してあったものをスキャンしたもの。 一目見てこの鍾馗図が気に入ってしまい、アマゾンに図版でも売っているかと思い探してみるもありゃしない。

そもそも検索エンジンで酒井楳斎と検索してみてもほとんど情報が得られない。 いまどきこんな事柄もめずらしい。

酒井楳斎の書いたほかの画も是非見てみたいと思うのだが・・・。 どなたかご存知ありませんか?

ミッケ

カミさんが面白い本を買ってきた。 その名も「ミッケ」。

「ドーナツはどこ?」とか「カラスは何羽?」という問いがあり、各ページの絵の中からそれを探し出して遊ぶのだ。 これが一度やるとハマっちゃって。

寝る前に子供たちと読んでいて、もう子供たちは寝たにもかかわらず、ひとり黙々と探し続けたりする日がもう2、3日続く。

これがまた子供でも簡単にわかる探し物から、大人でもなかなか見つけられないものもある。 親子そろって熱中してしまう。

寝る前には読まないほうがいいかもしれない。

ミッケ

- ウォルター・ウィック 作

- 糸井重里 訳

ミッケが全8冊、チャレンジミッケが現在5冊、ほかにも種類があるみたい。 ちなみに今回購入したのはチャレンジミッケ1。