ニラよ

モツ鍋といえばニラが必須である。

丹念に抽出したカツオだしにモツの脂が溶け込んでいて甘く、スライスニンニクや唐辛子のパンチが効いており、キャベツやもやしを煮込んで食べる。 忘れてはならないのがニラで、モツ臭さを消すのに重宝し、唐辛子の赤といっしょに鍋に彩りを与える。

あるとき田舎でモツ鍋を作って食べた際、ニラだけがなかった。 車でひとっ走り、ニラを買いにいこうかとしているところ、ばーちゃんがこう言った。

「に、ニラに似たとは植わっとるにら。」

家の裏に、おそらくニラだと思われる草が植わっているのだという。 案内してもらうと、雑草がボーボーと生い茂っている中に時折ニラのような緑がのぞいている。 でも一見単なる雑草にしか見えない。

「ばーちゃん、これホントにニラかな? その根拠を問う。」

するとばーちゃんは、だいぶ昔にその場所付近にニラを植えたような、植えていないような気がする、というなんともどっちつかずの返答をする。 ならばこの緑の草がニラなのか、ニラでないのかはオイの判断ひとつにゆだねられるわけだ。

少し考えてから、所々生えているニラ風の草を引き抜き、かんでみる。 よく知るニラの風味のようでもあるが、感じる苦味はただの雑草のようにも思える。 うーんどうしようか・・・。

でもまあ、ニラは草でしょう。 万が一雑草だったとしてもそもそも雑草という草はないのだしさ、しかもこれって無農薬じゃないか。 と自ら励ましながら、目の前に植わる緑の草をニラだということに認定した。

抜き取って、キレイに水洗いして、切って鍋に投入。 もう後にはひけない。 喜んで鍋をつつく皆には、「ニラは買ってきました」と伝えた。 この件は、ばーちゃんとオイだけの秘密である。

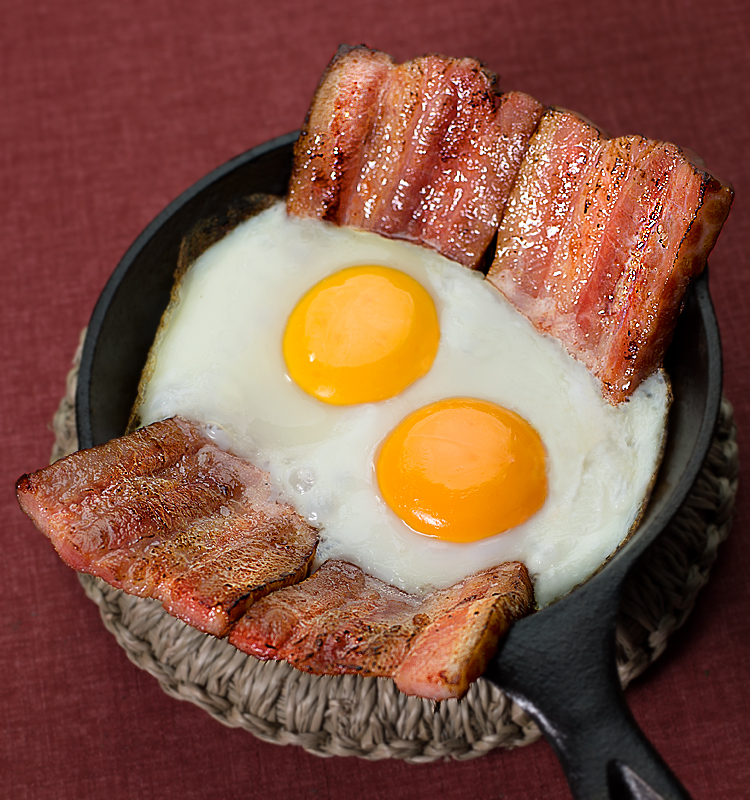

肉!

「何を食べたい?」と子供達に尋ねてみると、「肉ー!」と2人揃って叫ぶ。

もうじき2歳の娘は、酒肴が好きで、シメのラーメンも欠かさないという少し将来を不安にさせる性質で、イクラや寿司を食いたいと訴えることはあるが、肉を食いたいと言ったことは今までなかった。

4歳になる息子は、ジャンクフードが好きで、シメにデザートは欠かせないという少し将来を不安にさせる性質の持ち主で、ハンバーガー、ピザを食いたいと訴えたことはあるが、肉を食いたいと叫んだことは今までなかった。

その二人が口をそろえて「肉が食いたい」と訴えるということは、もはや食べ物の好みでそう言っているのではなく、おそらく体が肉を、タンパク源を欲求しているのではなかろうか。 「焼肉」ではなく「肉」というところにも、なんだか切実な思いが込められているような気がする。

親として、早急に子の願いをかなえてやらねばならない。 駆け足で近所の焼肉屋へ向かい、バラ、カルビ、ロース、タン、ホルモンと3皿づつ注文する。 これだけ注文すれば大丈夫かな。

親としては、あれほど肉を欲していたわけだから、ものすごい勢いでガッつく光景を期待していたわけだが、おとなりの子がアイスクリームを食べていることに気付いた息子は、自分もアイスがイイとゴネだす。 それを見たマネっこの娘もアイスがイイと言い出した。 オイオイ、肉はどうした肉は。

オイはというと、忘年会由来の暴飲暴食で胃が疲れ果てていて、肉はちょっと避けたいというか、ソーメンあたりで充分といった感じ。 沢山残った肉は、かぶりにしてもらおっと。

ボリュームに欠ける生牡蠣

忘年会シーズンである。

「オレさ、もう12月いっぱいいっぱいなんだよね。 だからこの日しか空いてない。 どうする? やる? オレん家で。」なんていう電話をもらったわけだが、なにもオマエだけがこの師走、忙しいわけではないぞ。 しかし民家での忘年会というのもたまにはよいか。

そのいっぱい2氏も、オイ同様小さな子供がいる。 子供が起きてる時間はとてもじゃないがゆっくり飲んでいられないからということで、22時集合である。

持参品は、オイ家に眠っていた妙な日本酒とクラシックラガー、それにもらったけれどテンで飲む気がしなくて放っておいたボジョレーヌーボー。 肴はチーズの盛り合わせとイカの塩辛、それにチャーシューを持っていこう。 あとは用意してくれているであろう。

道中、手書きの「カキ焼き」という看板がやけに目に付く。 「あれ、あそこのカキ小屋、まだ営業中でないの。」 一件のカキ小屋は、夜10時を回ろうとしているのに、まだ営業中であった。 寒空の中4、5人がカキを焼いて食ってる。 「そうだ、生牡蠣を買っていこう。」

小屋でカキを焼きながらガヤガヤ騒いでいた連中は、そこで働く人々であった。 営業が終わり、余ったカキを自分達で食っていたのだという。 「売ってくれ」というと、営業時間外にも関わらず、快く商売をしてくれたのである。 1kgで500円なり。 悪くない。

オイがいっぱい2家に到着したときはすでに宴会が始まっていたのであるが、とりあえず奥さんに挨拶をして、持参品を渡し、早速カキ割りに励むことにした。焼いてなんか食わない。 酒を飲みながら生でズルズルと食うわけである。 「奥さん、カキを割りたいのでスプーンかフォーク、もしくはバターナイフかカキをこじ開けることができる何かはありませんか?」と聞くと、木製のバターナイフしかないという。

木製のバターナイフ。 そりゃムリな話である。 しかしなんで家にスプーンとフォークがないのか。 でもまあ、奥さんを責めてもしょうがない。 じゃ、焼くか。 いやまて、オイをナメてもらっては困る。 どうしても生で食わねば気がすまない。 「ちょっと失礼します。」と、オイはカキの入った袋を手に、外へでる。 街灯の下、駐車場のブロック塀のカドに、牡蠣の殻をガンガンと打ち付けて割り始める。 強行手段である。 あいにくそれほど大きな音はたたないので近所迷惑にはなるハズはないと思うが、街灯の下、ブロック塀付近でゴソゴソやっているオイは間違いなく怪しい。 巡査が通りかかれば職務質問されること必至である。 でもスプーンが家に無いというから仕方がない。

人間その気になればなんでもできないことはない。 そう感じた人生初のブロック塀でのカキ割りであった。 上手くいった。 割ったカキを手に部屋に帰り、皆のもとへ。 「さあ、生牡蠣で一杯やろう!」 ひと仕事終えた後のオイは、ビールを飲みながら生牡蠣をズズズ、っとススル。 いつもより多少殻の破片が気になるが、そんなデリケートなことは言ってらんない。 ウマけりゃよい。

しかし、肝腎なその牡蠣であるが、身が薄っぺらい。 フレッシュではあるが小さい。 時期的には、もっとこうプックリとした、カキエキスがジュワっとしたたる、豊満なカキを期待していたにも関わらず、いまいちボリュームに欠ける。 せっかく苦労して割ったのに、これではなんだか報われないような気がした。

後日聞いた話によると、今年のカキはどれも身の入りが悪いのだとか。 無念。

魚久:京粕漬け

魚の粕漬けといわれてもいまいちピンとこないのは、オイが長崎人だからなのか、好みの問題なのか。

魚といったら刺身かあとは塩焼き、煮るぐらいしか普段食わないわけであるが、この魚久の京粕漬けを食べてみると、うまい。 酒粕(かす)が魚の芯までしみこんでいて、どの部分を食べても同じ濃さの味がする。 こんだけ甘い味付けの魚料理を食べたことはこの粕漬けを除いてはおそらくない。 しかし、ご飯でも酒でもイケるのだ。

魚久の粕漬けを食べるには、まず焼き方に細心の注意を払わねばならない。 手元にある魚久のチラシを元に少し説明してみると、まず始めに魚についた粕をよく洗い流さねばならない。 そして魚焼きを充分熱してから、目を離さずに、弱火で両面じっくりと焼いていくわけだ。

しかし個人的な好みを言わせていただくと、せっかく粕漬けの魚を食べるわけだから、酒粕の風味を存分に楽しみたいような気がしないでもない。 さらに魚の身を水にさらすということに若干抵抗がある。 だから粕漬けは洗わない。 酒粕を手で拭う程度にしておいて、グリルで焼き上げる。

以下のサイトから、電話注文で購入することができる。 賞味期限は、冷蔵庫で1週間。 保存している間にも酒粕が魚に染みてくるので、刻々と変化する風味の違いも楽しめるという特典つき。

魚久東京都中央区日本橋人形町。

カンコロモチの季節

かんころもちについては去年コチラで書いた。

今年第一号のかんころもちを頂いたわけだ。 5ミリ程度にスライスして、ストーブ上で焼いてほうばると、口の中の天井にへばりつき歯のスキマなんかにまとわりついて、あまりのネバりの強さに、まるでスローモーションで見る牛の口のような食べ方しかできないわけだ。

その金の延べ棒然としたスタイルも魅力的である。

カンコロモチの作り方 – まとめました

灯油(醤油)チュルチュル

師走ともなるとさすがに寒い。 電気カーペットやエアコン等、暖房器具が活躍する季節である。 数ある暖房器具のなかでも、石油ストーブは欠かすことが出来ないアイテムだ。 ストーブ上にやかんを置いたり、おでんを並々と入れた土鍋を煮たりと、調理器具としても活用できるというメリットはもちろんであるが、やはりヒトとして、「火」を見るとなんだか落ち着くような気がするわけだ。 ビジュアル的にもあったかい。

石油ストーブの燃料は、石油である。 石油の中でも、白灯油が用いられる。 石油ストーブに給油サインが現れたら、灯油を入れてやらねばならぬ。 我が家でこの作業を担うのが、オイである。

我が家には灯油で満たされたポリタンクが2個常備されており、一方に灯油(醤油)チュルチュルが突っ込んである。 電気式である。 「入」ボタンを押すと、ポリタンクの中の灯油を吸い上げ、ストーブのタンクへ流れる。 そして満タンになるころそれを察知し、入れすぎによる灯油があふれるのを防ぐ賢いセンサー付きなわけだ。

その日もいつものように、その電気式灯油チュルチュルを使おうと、「入」ボタンを押す。 いつもなら「ウィーン」と作動音がして、勢いよく灯油を吸い上げてくれるハズなのだが、おしい、あと一歩というところでポリタンク内に灯油が逆戻りしてしまう。 ムカツイテ、入ボタンをガチャガチャ押してみても、ダメだ。 こりゃ電池切れだぞ。 あいにく家には電池のストックがなかった。 ヤバイ、これでは灯油が入れられん、灯油係りとしての仕事をまっとうできない。 家族が暖をとれないではないか。

電池を買いに、ホームセンターへ出かける。 そしてお金を払おうと、レジに並んでいるところ、電池式でない普通の灯油チュルチュルが置かれてあった。 ひとつ59円と、電池よりも安い。 その佇(たたず)まいには、なかなか風情がある。 とりあえず、今回のように電池が切れた際の緊急用として、ひとつ買っておくのもテである。 購入。

帰宅し、早速電池を入れ替えてやると、もうね、「ウィーン」の音からして違う。 「ヴゥイィーンッ」という具合に、内臓モーターの回転数が、今までとは比べ物にならないぐらい上昇しているのがすぐにわかる。 これで灯油を吸い上げるならば、さぞかし爽快であろう。 でもまてよ、せっかく無電池式普通の灯油チュルチュルを買ったんだし、今回は特別にこれで灯油を入れてみようではないの。

まずは上の白いキャップがキッチリと閉められているかを確認する。 これが緩んでいると、灯油を吸い上げてくれない。 そして直立しているほうの管をポリタンク側に差し込み、自在に曲がるクネクネしたホースのほうを、ストーブのタンク内に挿入する。 そして蛇腹になった赤い胴体を「シュボ、シュボ、シュボ」と握りつぶしてやると、次第に灯油が吸い上げられていく様子が見える。 そしてサイフォンの原理により、勝手にタンク内に灯油が注がれていくわけだ。 しかしひとつ注意しなければならないのは、タンクが満タンになっても、勝手に給油を止めてくれるわけがない。 こうして書いているだけでも、床が灯油びたしになった悲惨な光景が目に浮かぶ。 目視で注意深くタンクの目盛りを確認し、満タンになる寸前で、上の白いキャップを緩めてやらねばならない。 このタイミングは、慣れである。

とまあ無電池式灯油チュルチュルもナカナカ面白い。 クセになる。 今度からこっち使って灯油を入れることにしよう。 近い将来、オイが灯油係りから引退し、息子がそれを引き継ぐかもしれない。 その時、電池式灯油チュルチュルがデフォルトになっていては、サイフォンの原理の素晴らしさを目の当たりにすることができない。 灯油があふれる寸前で、白キャップを緩めるというカンとスリルも体感することができないし。 なにより電池切れがない。

以上の理由により、我が家の給油では、昔ながらの灯油チュルチュルを採用することに決定しました。

カキ焼きはじめました

「鍋物はじめました」

近所の料理屋さんの玄関に、こんな張り紙がでる季節になった。 夏、中華料理やさんの軒先には「冷やし中華始めました。」という張り紙がされるが、「冷やし中華終わりました」という張り紙は見たことがない。 「始めました」と宣伝するならば、「終わりました」の報告もしたほうがよいではないか? こんな話を前に書いたが是非、近所の料理屋さんには「鍋物おわりました」の張り紙も貼っていただくよう説得したい。 いやどうでもよいか。

「カキ焼き始めました」というハタが、国道沿いに乱立する季節になった。 冬といえば、牡蠣である。 しかし「カキ焼き始めました」というお知らせはあっても、「カキ焼き終わりました」という期間終了をお知らせするハタなんてみたことはない。 しつこいか。

殻付きの牡蠣を買ってきて殻をあけ、レモンを豪快に絞り込み、ズズズとやるのはケッコウなものだが、いつもおんなじ食い方ばかりではツマラン。 今日はひとつ、焼いて食ってみようではないか。

まずは昆布をしばらく日本酒に浸しておいて、七輪で炭をおこす。 そしてその上に昆布をのせて、さらにその上にカキの身を並べる。 小ネギなんか散らしたりして、グツグツいいながら半熟程度に焼けたところをパクリ。 カキのミルキーな風味に日本酒と昆布の旨味が加わるものだから、マズいわけない(いわゆるひとつの松前焼)。