『ヨーロッパ退屈日記』伊丹十三

十三さんの本は何度読んでも凄い。 我もはやいっぱしのコレクター。

トマト

わたくしが子供の時分食べたトマトは、そもそも、今のトマトみたいに染めたようなくれない色ではなかったよ。

まだ黄色のところや、緑のろこなんかある時分に畑からもいでくるだろ。 そいつを井戸水で冷やしたり、あるいは、バケツに水道の水を出しっぱなしにして、そこへプカプカ浮かべて冷やすのだ。 そういうやつは皮なんか厚くって、おしりのヘタのところからは決まって放射線状に罅なんかはいっていたものだ。

そいつを、ああ考えるだけでもうまいではないか。 夏木立の、体が染まるような緑色の照り映えの中で、丸ごと齧るのだ。

しかるに何ぞや。 東京の食べるトマトなんて、あれは一体なんだろう。 色ばかり食紅みたいで味も香りもありはしない。 しかもこれを冷蔵庫で冷やして、冷房の中で食べる。 第一トマトに対して失礼ではないか。

そのように思えてならないのです。

英語

英語を、ソロバンや、自動車の運転のように気軽に考えましょうではないか。 それには、文法や読み書きではないよ。 うまくアレンジされた、日常生活で一番頻度の多い文例、即ち「コレハイクラデスカ」「アナタハイクツデスカ」といった文例を、左様、まず三百、理屈もなしに丸暗記することにつきると思われる。 つまり小学校上級でできてしまうことなのです。

中略

会話を練習する場合、必ず、誰かを相手にして、相手の目を見て練習することが望ましい。

楽器

楽器というものは愉しいものである、と。 そうして楽器というものは三、四歳の頃から習い始めなければならない、というのは最も悪質なデマである、と。

職業的演奏家を志すのならいざ知らず、自分で愉しむ程度のことなら何歳になってからでも遅くはないのだ。

中略

思うに楽器とはその人の終生の友である。 決して裏切ることのない友である。 わたくしは心の底からそのように感じるのであります。

何故パリは美しいか

さまざまな原因が考えられるのですが、まず、フランス人の感覚、といったことを抜きにすると、建物の大部分が石造りであるということ、また、その高さを大体において統一したということが、大きな原因になっていると思うのです。

中略

石造りの建物が美しく見える原因は今一つある、それは窓の形です。 石の重さに耐えるため、窓はどうしても縦長になる。 縦長になると、窓はどうしても小さくなるでしょう。 そこで採光をよくしようと思うと、窓の数が多くなります。 たくさんの窓に、いちいち雨戸をするわけにもいかないから、観音開きのブラインドということになる。 ブラインドの開いた細長い窓がたくさん並んでいる、ここに一種の視覚的なリズムというものが生じるのだと思うのです。

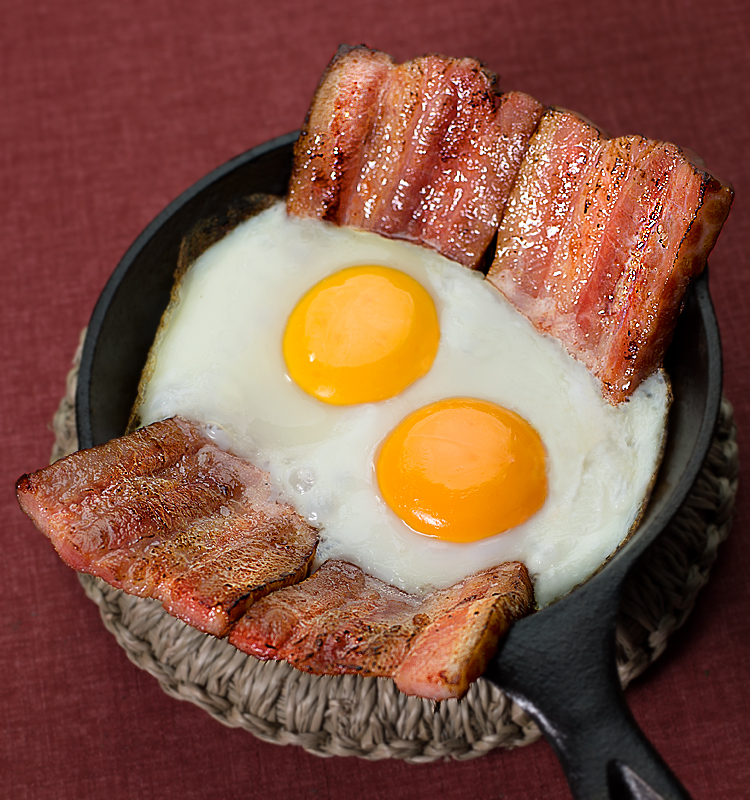

味覚

完全な味覚を十とすれば、日本人の味覚は七、欧米人の味覚は三ないし四、というくらいなものなのだ。 これを駄目にしないでください。 インスタント食品なんかで、スポイルしないで下さい。

つまんないテレビを見てる暇があるのなら、ダシぐらいは真剣に取って下さいよ、日本中のお母さん。

以上『ヨーロッパ退屈日記』より気になった所を抜粋。 今回も勉強になりました伊丹さんありがとうございます。