大村寿司の資格

長崎に「大村」という場所があり、そこの名物に「大村寿司」がある。

県内のスーパーや小店ではこの寿司が昔からよく売られており、たいへん馴染み深い食べ物なワケだが、これは買って食べるよりもむしろ「もらって」食べたほうがもっと美味しい。

大村寿司の「大村すし」たるゆえんである大村市に行くと、近所のおばちゃんたちはこぞってこの寿司を手作りしている。 そして自分で作った寿司を近所の皆さんにおすそ分けしながら、自分も又よそのおばちゃんが作った寿司をもらってくる。

要は物々交換なわけだが、その交換したブツというのが交換する前と同じ大村寿司だというところが面白い。

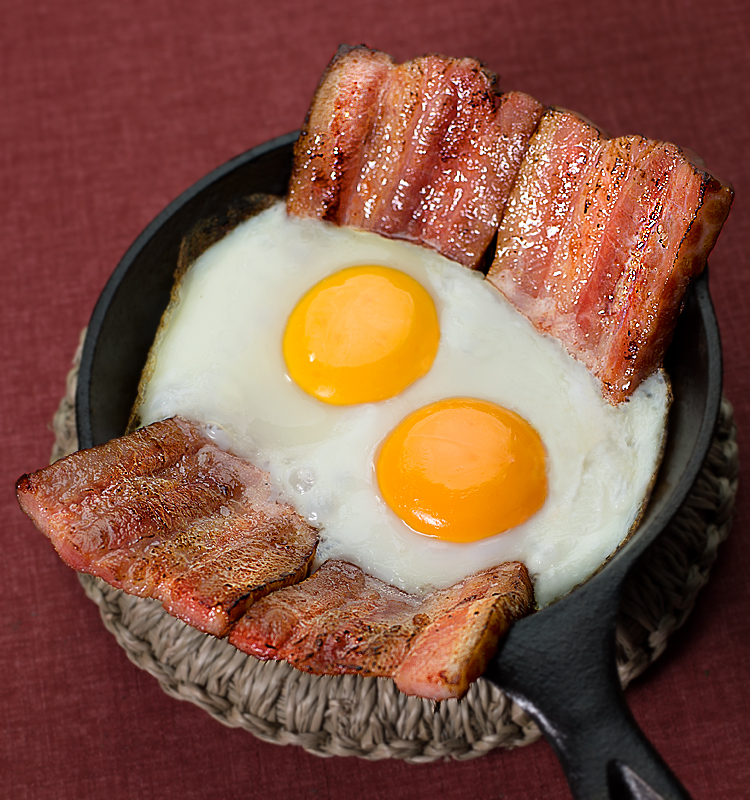

大村寿司は作り手で味や具がずいぶん違うものであり、基本的に共通している部分は、押し寿司であり、上に錦糸玉子が散りばめられているといったところだろうか。

だから、大村のおばちゃん達は秘伝の大村寿司の作り方というものを一子相伝代々伝えられており、あまりオモテには表さないが、他人が作った大村寿司と、自らが作った大村寿司を、競わせているのである。

「○○さんの作った大村寿司は少し酢飯が甘すぎる」とか、「××さんのは錦糸玉子が上手に出来てる」というように。

そうやって試行錯誤切磋琢磨しながら、伝統を守りつつ、良いところは秘伝の調理法にプラスしていくのだった。

大村のおばちゃんが丹精込めて作った大村寿司をもらって食べた。 すしめしが甘くてよく締まっており、これぞ大村寿司だという貫禄にあふれていた。

せっかくなので、キッチリ5センチ四方に切り分けられた大村寿司を分解して、何が具に入れられているのか、どうやって作られているのかを分析してみた。 大体の事が分かったから、オイもひとつ大村寿司を作り上げておばちゃんに「大村寿司返し」をやってみたいのだが、そもそも『大村寿司の定義』とは何なのだろうか。

押し寿司を作りそれに錦糸玉子を散らせば大村寿司と呼んでも良いのだろうか。 それとも中に入れられている具には厳密な決まりがあって、赤と緑のカマボコが入っていないと大村寿司とは呼べないだとか、サイズに規定があるとか、そういう細かな決まりごとが存在するのだろうか?

頂いた大村寿司は確かに旨かった。 でも例えば、鯛の酢〆や、アナゴを煮て刻んだものを具に混ぜ込めば、もっとイケてる寿司になる気がした。 いやきっとそうに違いない。

ところで山口県岩国市の名物『岩国寿司』と大村寿司はよく似ているが、一体どの辺が両者の違いなのかというもの疑問のである。 もしかすると、ほかにも似たような郷土寿司が全国各地に存在しているのかもしれないし。

というように、様々な疑問点から大村寿司を作りあぐねている状態。

※07/04/13追記:作ってみました↓